La cultura del Rinascimento italiano: umanesimo e innovazione

Il Rinascimento italiano, fiorito tra il XIV e il XVI secolo, fu molto più di un semplice ‘ritorno’ all’antichità classica. Fu una vera e propria rivoluzione culturale, artistica e scientifica che trasformò radicalmente il modo di pensare e di vivere. Al centro di questa trasformazione vi fu l’uomo, non più sottomesso a una visione teocentrica del mondo, ma artefice del proprio destino e protagonista di un’epoca di straordinarie innovazioni.

L’Umanesimo e la riscoperta dell’uomo

L’Umanesimo, cuore pulsante del Rinascimento, nacque in Italia alla fine del Trecento, diffondendosi poi in tutta Europa. Gli umanisti, distaccandosi dalla visione medievale che poneva Dio al centro dell’universo (teocentrismo), si concentrarono sull’uomo e sulle sue capacità. Credevano fermamente nel potenziale umano, nella capacità di comprendere e trasformare il mondo attraverso la conoscenza e l’azione. Questa nuova visione è splendidamente riassunta nell’espressione latina homo faber ipsius fortunae: l’uomo è artefice del proprio destino, libero di plasmare la propria vita e di perseguire la conoscenza.

Questa rinnovata fiducia nell’uomo si tradusse in un’appassionata riscoperta dei classici latini e greci. Eruditi come Petrarca e Boccaccio si dedicarono alla ricerca di manoscritti dimenticati, riportando alla luce opere di inestimabile valore. Ma non si trattò solo di riscoprire i testi antichi. Gli umanisti svilupparono un approccio critico e filologico, cercando di ricostruire la forma originale delle opere e di comprenderle nel loro contesto storico e culturale. Nacque così la filologia moderna, una disciplina che, come sottolineato da alcuni studiosi, divenne la “vera filosofia degli umanisti” (fonte), un metodo rigoroso per interpretare il passato e, di conseguenza, il presente.

Un evento cruciale che accelerò la diffusione della cultura classica fu la caduta di Costantinopoli nel 1453. L’arrivo in Italia di studiosi bizantini, in fuga dalla città conquistata dagli Ottomani, portò con sé una vasta conoscenza della lingua e della cultura greca, arricchendo enormemente il patrimonio culturale dell’epoca. Questo afflusso di sapere contribuì a consolidare l’interesse per l’antichità e a stimolare nuove interpretazioni e traduzioni dei testi classici, come si evince anche dagli studi di Treccani.

Innovazione e trasformazione: un nuovo sguardo sul mondo

Il Rinascimento non fu solo un’epoca di riscoperta del passato, ma anche di profonde innovazioni. Nell’arte, l’introduzione della prospettiva lineare centrica, sviluppata da artisti come Brunelleschi a Firenze, rivoluzionò il modo di rappresentare lo spazio. I dipinti acquisirono una profondità e un realismo mai visti prima, creando un’illusione di tridimensionalità che coinvolgeva lo spettatore in modo nuovo. Parallelamente, lo studio dell’anatomia umana, spesso condotto attraverso dissezioni di cadaveri (una pratica osteggiata dalla Chiesa, ma fondamentale per il progresso della conoscenza), permise agli artisti di rappresentare il corpo umano con una precisione e un realismo senza precedenti. Leonardo da Vinci, figura emblematica del Rinascimento, incarnò questo spirito innovativo, applicando principi scientifici e matematici alle sue opere e dedicandosi allo studio del corpo umano per rappresentarlo con precisione e realismo, come testimoniato da Studenti.it.

Anche la scienza e la politica furono investite da questo spirito di rinnovamento. Si cercarono spiegazioni logiche e razionali ai fenomeni naturali, superando la visione medievale che li attribuiva a interventi divini. Niccolò Copernico propose un modello eliocentrico dell’universo, una teoria rivoluzionaria che spostava la Terra dal centro del cosmo, sostituendola con il Sole. Galileo Galilei, considerato il padre della scienza moderna, perfezionò il metodo sperimentale, combinando l’osservazione diretta della natura con la formulazione di leggi matematiche.

Nel campo della politica, Niccolò Machiavelli, con la sua opera Il Principe, introdusse il concetto di “ragion di stato”. Questa idea, rivoluzionaria per l’epoca, sosteneva che le azioni di un governante dovessero essere guidate dall’interesse dello stato, anche a costo di discostarsi dalla morale tradizionale. Machiavelli, con un approccio realistico e pragmatico, separò la politica dall’etica, aprendo la strada a una nuova concezione del potere e del governo, come si può approfondire su Wikiversità.

Il contesto rinascimentale: città, mecenati e la stampa

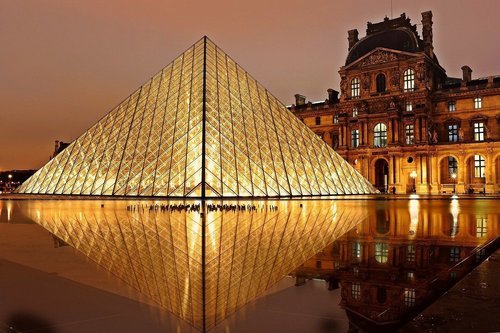

Le città-stato italiane, come Firenze, Venezia, Roma e Urbino, furono i veri motori del Rinascimento. Firenze, sotto la guida illuminata della famiglia Medici, divenne un centro di straordinaria vitalità culturale, un luogo dove artisti, scienziati e intellettuali potevano trovare sostegno e ispirazione. Il mecenatismo, ovvero il sostegno finanziario e culturale offerto da potenti famiglie e governanti, fu un elemento fondamentale per lo sviluppo delle arti e delle scienze. Federico da Montefeltro, duca di Urbino, trasformò la sua città in una “Città Ideale”, un esempio di armonia architettonica e di vivace vita culturale. Il Palazzo Ducale di Urbino, voluto da Federico, testimonia questa straordinaria fioritura. Un esempio dell’ingegno rinascimentale a Urbino sono le Rampe Elicoidali, progettate da Francesco di Giorgio Martini: una soluzione architettonica innovativa che permetteva al Duca di raggiungere le stalle direttamente dal palazzo.

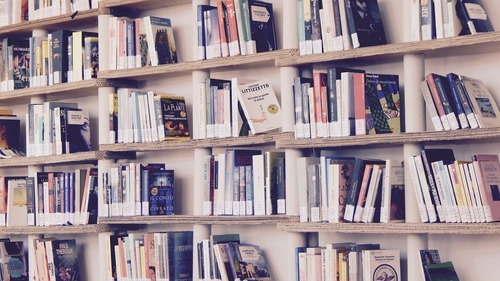

Un’altra innovazione che cambiò radicalmente il panorama culturale fu l’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Johannes Gutenberg, intorno alla metà del Quattrocento. Questa invenzione rivoluzionò la produzione e la diffusione dei libri, rendendoli più accessibili e contribuendo a una rapida diffusione della conoscenza. La stampa favorì anche la standardizzazione delle lingue volgari, tra cui l’italiano, come sottolineato da Treccani, aprendo la strada a una maggiore alfabetizzazione e a una più ampia partecipazione alla vita culturale.

Un’epoca di sintesi: donne, Bisanzio e l’eredità rinascimentale

Il Rinascimento fu un’epoca complessa, in cui si intrecciarono diverse influenze. Anche le donne, pur in un contesto sociale che le relegava spesso a ruoli secondari, diedero il loro contributo alla cultura umanistica. Figure come Isotta Nogarola, Cassandra Fedele e Laura Cereta si distinsero per la loro erudizione e il loro impegno intellettuale, dimostrando che l’amore per la conoscenza non aveva genere.

Il Rinascimento italiano, sintesi di Umanesimo e innovazione, non solo trasformò l’arte e il sapere, ma pose le basi per la scienza moderna e il pensiero politico, lasciando un’eredità duratura alla civiltà occidentale. Figure come Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Copernico e Galileo incarnano lo spirito di questo periodo, un momento cruciale nella storia europea. La cultura rinascimentale, con la sua enfasi sull’uomo, sulla ragione e sulla conoscenza, ha gettato le fondamenta per la modernità, influenzando profondamente il pensiero, l’arte e la scienza contemporanea. Il Rinascimento non fu una semplice imitazione del passato, ma un periodo di autentica ‘rinascita’, un ponte tra l’antichità e il mondo moderno, caratterizzato da una forte spinta innovativa e da una nuova consapevolezza del potenziale umano.